按照吉林省国民经济和社会发展“十三五”规划总体要求,综合考虑经济发展和能源结构不断优化,经济社会发展质量进一步

提高,“十三五”能源发展的主要目标是:

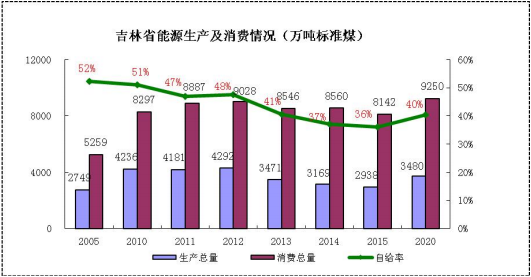

——能源供应能力。一次能源生产总量达到3480万吨标煤,年均增长3.4%。其中:煤炭2100万吨,石油394万吨,天然气25亿立方米,页岩油20万吨,燃料乙醇产能279万吨,非化石能源1236万吨标煤。

电力装机容量3648.8万千瓦。其中:常规水电装机475.2万千瓦,抽水蓄能装机170万千瓦,燃煤装机1992.5万千瓦,燃气装机90万千瓦,风电装机550万千瓦,光伏发电装机240万千瓦,生物质发电装机131万千瓦。

——能源消费结构。非化石能源消费比重提高到9.5%,煤炭消费比重下降到63%,天然气消费比重提高到8.6%。

——能源利用效率。单位国内生产总值能耗下降15%,火电供电煤耗306克标煤/千瓦时,电网综合线损率5%。

——生态环境保护。单位国内生产总值二氧化碳排放下降18%。

三、发展布局与主要任务

紧紧围绕省委、省政府提出的发挥“五个优势”、推进“五项措施”、加快“五大发展”的吉林振兴战略,以提高能源可持续、自适应能力为目标,以构建高效清洁的能源利用体系为核心,以优化能源发展布局、加快发展绿色低碳能源、加强多元化供给能力建设、推动集约高效转化为着力点,以增强科技自主创新及应用能力为抓手,以深化重点领域和关键环节改革为突破口,切实保障全省经济社会可持续发展。

(一)调整能源消费结构

合理控制能源消费总量和消费强度,以发展清洁低碳能源为主攻方向,推进非化石能源加快发展与化石能源高效清洁利用,实现“两提高、一稳定、一降低”的能源消费结构,促进能源结构与产业结构“双优化”。

提高新能源和可再生能源利用规模。着力推动绿色电力、绿色热力、绿色燃料生产和利用。提高风电、光伏、生物质能发电装机规模,扩大太阳能、生物质能、地热能等可再生能源在公共建筑、工业园区和城市集中供热等领域的应用,重点推进生物质固体燃料、液体燃料的生产和应用,部分替代燃煤、燃油等常规能源。到2020年,新能源和可再生能源消费比重提高到9.5%。

提高天然气消费比重。继续推进“气化吉林”工程,加快天然气管网和储气设施建设,加大对天然气下游市场的培育力度,有序拓展城乡居民用气、天然气燃料替代以及交通、电力等领域应用规模。到2020年,天然气消费比重提高到8.6%。

稳定石油消费比重。提高石油清洁高效利用水平,控制高碳能源消费。到2020年,石油消费比重稳定在18.6%左右。

降低煤炭消费比重。加快清洁能源供应,优化煤电发展,控制重点地区、领域煤炭消费总量,实施煤炭减量替代,压减煤炭消费。以长春和吉林为重点,推进用煤领域“煤改气、”“煤改电”、“煤改生”替代工程,加强余热余压利用,加快淘汰分散燃煤锅炉等。实施散煤综合治理,减少城乡煤炭分散使用。到2020年,煤炭消费比重下降到63%。

(二)夯实能源供应基础

强化去产能、调结构、补短板,坚持多元互补、内外互济的原则,积极发展非化石能源,提高化石能源利用效率,重点构建“电力、油气、煤炭三大供应体系”。电力供应体系。优化电源结构,合理控制电源项目建设节奏。

坚持适度超前发展与调整优化相结合,严格控制新增煤电规模,适当规划建设背压机组煤电项目,按就地消纳与输出相结合,集中与分散并举的原则,适度发展风电,大力推广太阳能分布式发电和生物质能发电。到2020年电力装机容量达到3648.8万千瓦。

油气供应体系。坚持内稳外引,以松辽盆地南部、伊通盆地为重点加大省内原油、天然气深化精细勘探开发;提高油气资源探明率和采收率,努力实现增储稳产;推进长输油气管网、储备库和LNG接入站等基础设施建设;积极引进西气、俄气,构建多元、清洁、高效的油气供应体系。到2020年石油消费量1200万吨,天然气消费量60亿立方米。

煤炭供应体系。化解产能过剩和淘汰落后产能,集约高效开发省内资源,提高清洁煤利用水平。到2020年煤炭消费量控制在9275万吨,其中省内供应2100万吨,省外调入7175万吨。

(三)优化能源发展布局

综合考虑全省能源资源赋存、水资源分布、生态环境承载能力、产业结构和区域经济发展水平等因素,结合我省“东部绿色转型发展区、中部创新转型核心区、西部生态经济区”的发展战略。按照“优化中东部、打造西部”原则实施差别化开发,优化全省能源建设布局,突出重点,形成东中西部区域优势互补、协调互动的能源供应格局,打造国家级清洁能源基地。

新能源和可再生能源。适度有序开发风电。继续推进西部已规划风电场的续建项目,扩大风电清洁供暖规模,实施风电制氢等风电综合利用示范工程。优先发展光伏发电。积极推进光伏扶贫项目建设,鼓励采用风光储、光伏农牧业等开发方式,建设地面太阳能光伏发电项目。探索“光伏+”新技术、新模式和新业态,推动光伏产业创新发展。因地制宜发展生物质热电联产,有序发展垃圾发电。推进生物质固体、液体燃料项目建设。加快推进大型水电工程和调峰电站项目建设。加快地热能资源开发利用项目建设。重点开发伊舒断陷盆地、东南部区和松辽盆地区等三个重点区域。

油气。以吉林油田为主体,加大勘探力度,延缓老油气田递减,实施原油增储稳产工程;稳步推进油页岩综合开发利用,加快油页岩原位转化先导试验示范区建设。重点围绕吉林千万吨炼油结构调整,进一步推进炼油企业质量升级,按期完成质量升级改造任务,实现油品清洁生产。

煤电。优化发展煤电,科学发展热电联产,以用电、用热需求引导煤电建设,严格控制新建、扩建大型常规煤电,以“上大压小”方式科学发展大型热电联产机组,以供热需求为基础合理推进背压机组建设。积极推进灵活性改造热电联产机组和纯凝机组。到2020年灵活性改造热电联产机组1000万千瓦,纯凝机组330万千瓦。

煤炭。推进国有煤炭企业改革重组,稳步推进淘汰落后产能,加强生产煤矿安全技术改造和产业升级,实现煤炭清洁高效利用。

(四)提高能源科技水平

准确把握科技发展大趋势,以发展需求为导向,集中力量开展重大能源科技攻关和推广应用,提高能源装备制造水平,培养经济增长和产业升级新引擎。

推进能源技术革命创新。加快燃煤与生物质耦合发电关键技术、高效太阳能发电、大容量风电技术等可再生能源发电技术研发和应用,推广双向互动智能计量技术应用,到2020年,实现用电信息采集系统全覆盖。加强煤炭清洁高效利用技术、非常规油气开发技术、生物质能地热能利用技术、先进储能技术、现代电网关键技术创新。推进电力源网荷储协调优化与控制技术、油井动态液面及间歇采油智能化技术和分布式发电装备与技术的研究攻关,支持油页岩地面干馏提高收油率装备技术,灰渣综合利用技术,矿层薄埋藏深、含油率低地下原位裂解试验示范装备技术,推动技术成果转化,以技术进步带动产业升级。

壮大能源装备产业。培育电力、石油化工机械、储能动力电池等能源装备龙头企业,增强设备关键部件的创新研发能力,提高生产技术水平。鼓励煤炭企业开展煤机再制造,研究先进制造技术和工艺,拓宽制造业务领域。重点增强风电设备主机和关键配套件的创新研发能力,鼓励自主创新和引进吸收再创新方式,提高晶硅材料生产技术水平。发挥龙头企业优势,逐步形成特色突出的能源装备制造集中地和产业集聚区。

(五)构建智慧能源系统

加快智慧能源互联网建设。加强“互联网+”智慧能源基础设施建设,促进能源管理系统扁平化,推进能源生产与消费模式革命。建立能源监测预警与规划管理信息平台,加强能源产业链上下游企业的信息对接和生产消费智能化。加速推进电力光纤入户,完善能源互联网信息通信系统,统筹部署电网和通信网深度融合的网络基础设施,实现同缆传输、共建共享。开展绿色电力交易服务试点,建设以智能电网为配送平台,以电子商务为交易平台,融合储能设施、物联网、智能用电设施等硬件以及碳交易、互联网金融等衍生

服务于一体的绿色能源网络。开展能源互联网示范项目。形成多能互补能源体系。实施微能源网示范推广工程,建设光伏、风电、燃气轮机等多类型的微能源网。加快推进能源全领域、全环节智慧化发展,提高可持续自适应能力。适应分布式能源发展、用户多元化需求,优化电力需求侧管理,加快智能电网建设,提高电网与发电侧、需求侧交互响应能力。构建集成互补、梯级利用的终端供能系统,对新城镇、新建工业园区、物流中心等重点实施供能设施一体化行动计划,统筹建设电力、燃气、热力、供冷等基础设施。开展多能互补示范项目。

(六)提升能源民生水平

充分发挥能源设施保障民生的功能和作用,坚持集中与分散结合,因地制宜建设城乡能源设施,加快推进城乡用能方式转变,提高城乡用能水平和效率。

继续实施“气化吉林”惠民工程。加快推进天然气管网建设,实现全省县及县以上城市天然气管道覆盖率达到100%,地级市城际管网、重点县级城市管网与天然气主干网基本贯通。提高城市居民气化率,全省城市气化人口达1700万人,气化率达到80%。

加快城乡能源设施建设。优化配电网结构,提高供电能力和供电质量。到2020年,全省城乡配电网建设进一步加强,实现中心城市可靠供电,满足城镇快速增长的用电需求。大力发展农村清洁能源。结合农村资源条件和用能习惯,多种途径推进农林废弃物、养殖场废弃物等可再生能源开发利用,促进农村用能高效化、清洁化。因地制宜发展沼气工程,鼓励分布式光伏发电。实施“新城镇、新能源、新生活”行动计划,力争到2020年新能源示范城市达到7个、绿色能源示范县4个。