储能参与系统辅助服务

储能系统可通过参与系统辅助服务,对电网起到支撑作用,应用模式主要包括调频和调峰。不同于传统火电机组,可再生能源发电系统属于低惯量系统,虽然可以通过虚拟同步或虚拟惯量控制策略获取一定的阻尼特性,但是作用有限。大量光伏电站或风电场并网会降低电力系统的惯量,弱化电网对频率的调节能力,影响其安全稳定运行。利用储能系统,可以进行削峰填谷的工作,减小有功功率的波动;也可以提升可再生电源对频率调节的响应能力,改善低惯量系统的一次调频特性。当光伏电站或风电场不足以响应系统的频率调节时,储能系统可以通过放出或吸收功率,完成新能源电站对电网频率变化的响应。

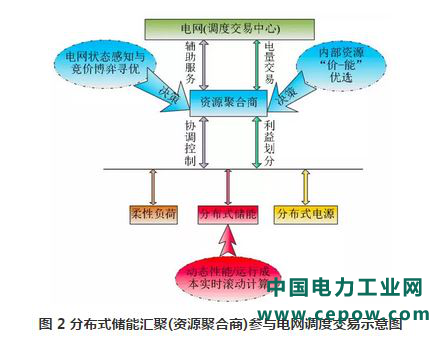

总体而言,已有研究大多针对集中式大容量的储能系统,而对于分布式储能参与电网辅助服务的协同控制技术研究还较少。如何构建规模化分布式储能汇聚效应的动态仿真模型,协调控制多点布局的分布式储能以及柔性负荷,亟需开展相关内容的深入研究与应用。有研究定义了负荷聚合商概念,因此进一步可以扩展到储能参与需求响应和提供辅助服务中,将会出现“资源聚合商”,未来资源聚合商将汇聚若干分布式用户储能参与电力市场交易,基本框架如图 2 所示。

关键装备:高效率、即插即用储能变流器

在一些特殊的场合下,分布式储能设备需要有并网和离网运行 2 种工作模式,这 2 种工作模式之间的切换需要尽可能平滑,减小对用户或电网的冲击和影响,使分布式储能设备能够柔性接入和退出的控制技术是实现分布式储能设备即插即用的基础。通过并网切换孤岛过程补偿算法与孤岛切换并网过程预同步方法可以实现 2 种工况的无缝切换。

对于提高分布式储能系统的效率而言,基于新型中点钳位(A-NPC)拓扑结构的三电平变流器可以提高输出电压波形质量,有利于降低绝缘栅双极型晶体管(IGBT)耐压,以减小开关器件成本、IGBT损耗和电感损耗,来提高系统整体效率,因此具有广泛的应用前景。

目前对于单台储能变流设备无缝切换控制策略研究较多,但是如何实现设备即插即用的电气/通讯接口技术以及设备并网运行时的柔性接入/退出,减小对系统冲击方面和不同应用模式下平滑切换控制技术方面研究较少,亟需开展相关内容的深入研究。

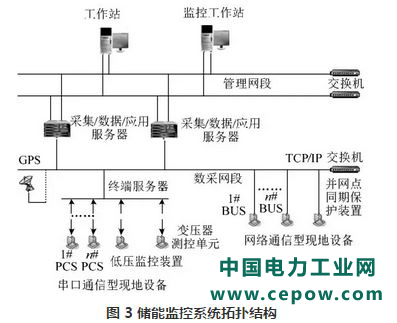

关键装备:储能系统就地监控设备

电池储能系统一般由储能电池、电池管理系统、双向变流器和监控系统等几个主要部分组成,并通过升压变压器接入 10 kV 及以上电压等级。储能监控系统与电池管理系统、双向变流器、上级调度系统通过高速的通信协议以及通信网络实现信息交互与传输,从而实现对储能系统的监测、运行控制以及能量管理。针对分布式储能系统的不同应用场景以及需求,储能监控系统基于储能系统中电池、双向变流器等配套设备的运行状态,实时控制各储能变流器的充放电功率并优化管理储能电池系统充放电能量,不仅实现电池储能系统在各种场景下的应用目标,并可实现电池系统的优化调度管理,有效减缓电池劣化,实现储能系统高效、安全、可靠、经济运行。储能监控系统的设计需要遵循IEC 61850 标准,能够完成实时监控和高效控制的功能,提高储能系统运行的稳定性,主要环节包括信息采集、状态监测、远程控制、人机交互等。储能监控系统拓扑结构见图3。

由于国情不同、电网的生产运营方式不同以及高昂的价格,国外的监控系统很难在国内推广应用。考虑到今后储能监控技术与需求的发展,实现先进的优化控制调度,开发具有自主知识产权适用于多点布局中小规模分布式工程的低成本储能监控系统势在必行。

关键装备:多源储能系统协调控制设备

多源协调控制根据分布式电源、负载类型以及配电网不同的工作模式,通过主从控制、对等控制以及其他相关控制策略,抑制因各节点电压差产生的环流和控制直流母线电压的稳定,实现配电网中的各供电电源的协调控制。常用的控制技术包括多代理系统的直流电压稳定控制策略、电压分层协调控制策略、基于动态虚拟惯量的分布式电源控制等。对于离网运行的工况而言,多台储能逆变器并联运行时,需要为整个微网系统提供稳定的电压频率支撑,但逆变器等效输出阻抗和线路阻抗的差异会造成功率分配不均以及环流过大等问题,从而导致整个微网系统的不稳定。P-U、Q-f下垂控制策略可以解决功率在多台储能逆变器之间的分配问题。针对逆变器间的环流,可以增加虚拟阻抗技术,使变流器等效输出阻抗呈现阻性,从而抑制环流;对于不同电池系统,其荷电状态不同,可以施加功率控制外环,根据电池系统的荷电状态合理分配功率,从而实现多台逆变器离网状态下的协调控制。下垂控制适用于本地多逆变器离网的并联控制,对于配电网中分布式储能而言,往往是并网运行,且分布在不同节点上。对于广域布局分布式储能系统的协调控制设备的研制,需要遵循IEC 61850 通信标准建立储能系统的扩展信息模型,实现不同节点储能系统的通信与数据共享,并以最优电能质量指标或最大经济效益为目标编写控制软件,实现广域布局分布式储能系统的协调控制。除了分布式储能系统之外,有学者在分析电动汽车动力电池特性的基础上提出了电动汽车分布式储能的概念。在满足电池约束、电网约束和车主约束的基础上提出了电动汽车分布式储能的控制策略。