淋层提高0.6m,在其下方增设一筛板式托盘。开孔率为45%,气液两相同时通过筛孔进行传质,主要机理是将液相作为捕尘体,在惯性、截留、扩散等作用下将粉尘捕集,其中以惯性作用为主。为了提高捕尘效率,特别是惯性捕尘效率,需要提高水滴与气流的相对速度,同时要减小水滴的大小。就惯性碰撞机制来看,因为惯性碰撞效率和尘粒与液滴的相对速度成正比,和液滴直径成反比。

另外,气液通过筛孔时,当气流流速控制在一定范围内时(与水层高度有关)可以在筛板上形成泡沫层。在泡沫层中的气泡不断地断裂、合并,又重新生成。气流在通过这层泡沫后,粉尘被捕集,气体得到净化。

本工程将筛板式托盘设置在次底层喷淋下部,主要考虑上方喷淋梁对在筛板上形成的持液层厚度,以及对系统整体阻力的影响。

4.3关于脱硫系统增设凝并式高效除雾器的研究

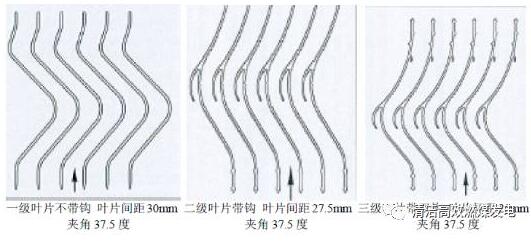

本工程拆除原有两级屋脊式除雾器,原有管式除雾器利旧。新形势的屋脊除雾器具有如下结构特点:

凝并式高效除尘除雾器其结构是在高效除尘除雾器的第一级除雾器后加装喷雾装置,喷出大量粒径80~150μm低温水雾,低温水雾产生的大量小粒子水滴与经过第一层除雾器以后的细小液滴及尘粒发生碰撞凝并,变成大粒径的液滴,大液滴再通过第二、三层高效屋脊式除雾器时除去,从而达到高效除尘除雾的效果。

4.4关于脱硫系统流场对系统稳定运行的研究

流场对脱硫系统影响主要有两方面。

(一)浆液喷淋系统烟气旁流的影响。

靠近吸收塔塔壁,为避免喷淋对塔壁冲刷。该处的喷淋与塔壁间形成一定盲区。烟气会形成“趋壁效应”。导致烟气旁流。进而影响二氧化硫及烟尘的脱除。

本工程通过增设均流器、筛板式托盘。对烟气形成一定整流作用。并在上三层喷流下部设置有烟气分布环板。在烟气可能旁流位置“回拢”烟气。消除烟气的“趋壁效应”。

(二)吸收塔出口烟道形式对除雾器区域流场的影响。

本次改造工程为保证除雾器的效果对吸收塔进行抬高7米,第一层屋脊式除雾器底部距离最顶层喷淋中心线的距离为3.4米,每层除雾器之间的距离为2米,最顶层屋脊式除雾器顶部距离吸收塔净烟道的底部为1.8米,最顶层屋脊式除雾器顶部距离吸收塔净烟道的距离足够大,此设计最大限度避开因烟道侧出而影响烟道流场分布不均匀的区域。

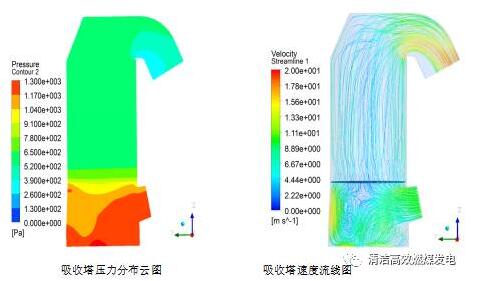

本工程原有净烟道为圆锥体侧出,气体从烟道出口侧和远离烟道出口侧进入净烟道的阻力存在一定偏差,在远离烟道出口侧产生大面积的高压区域,使得远离烟道出口侧流速下降,靠近烟道出口侧的流速快,将影响除雾器内部流速,进而影响到除雾器的除尘效果。针对此种情况,三门峡公司采用CFD模拟进行了印证。下列相关图为三门峡电厂吸收塔烟气流场CFD模拟图。从图中可得出结论:烟道侧顶出,会造成除雾器出口截面部分烟道压力分布不均,流速存在明显偏差。本工程设计除雾器,设计表面烟气速度4.3m/s,重新夹带临界速度5.9m/s。因此吸收塔顶部烟道侧出势必会对除雾器工作的流场,和安全稳定运行造成不利影响。

5改造后的运行效果

三门峡公司4号机组超低改造主体工程于11月20日完成,进入调试阶段。12月18日机组启动,12月20日凌晨6时,三门峡公司4号机组顺利发电并网,标志着河南公司首台60万千瓦机组的超低排放改造工作圆满落幕。2016年1月,三门峡公司委托河南省电力科学研究院对4号机组进行了烟气超低排放评估监测试验。试验期间,各试验机组负荷下,二氧化硫排放浓度小于25mg/m³,烟尘排放小于4mg/m³。达到并优于改造目标。

6结束语

采用气液再平衡均流器、筛板式托盘相与凝并式除雾器的单塔脱硫、除尘协同处理技术在三门峡公司首次应用。根据实际应用情况,此种超低排放改造技术路线具有投资低、工期适当、无新增施工占地、技术可靠等特点。虽需经机组长周期运行考验,并对原有系统继续研究优化。但根据目前情况观察。此种超低排放改造技术路线是可行的。