2. 叠瓦组件:降本增效新贵

2.1. 叠瓦组件可提升组件功率20W以上

叠瓦组件表面没有金属栅线,电池片间无缝衔接,多封装13%电池片。传统晶硅组件采用金属栅线连接,一般会保留约2~3毫米的电池片间距。叠瓦组件将传统电池片切割成4-5片,将电池正反表面的边缘区域制成主栅,用专用导电胶使得前一电池片的前表面边缘和下一电池片的背表面边缘互联,省去了焊带焊接。在一张60型面积大小相当的版型组件内,叠瓦组件可以封装66~68张完整电池片,比常规封装模式平均多封装13%的电池片。

叠瓦技术的优势在于增加受光面积,减少线损,两者综合作用下可提升组件功率>20W。

1)有效增大受光面积,提高光电转化率。叠瓦技术用导电胶替代焊带,避免了焊带遮挡,充分利用组件内的间隙放置更多的电池片。

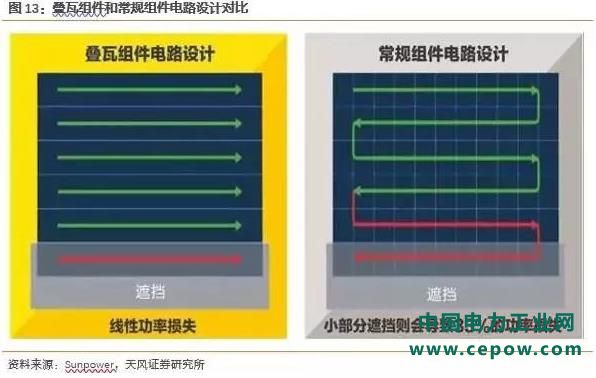

2)减少线损,解决热斑响应,抗裂能力强。叠片组件特殊的串并结构减少了焊带电阻对组件功率的影响,抑制了因反向电流而产生的热斑效应。同时,并联电路设计使得在遮光时叠瓦组件的功率下降与阴影遮蔽面积呈线性关系,故叠瓦组件在遮光条件下比常规组件表现更好。

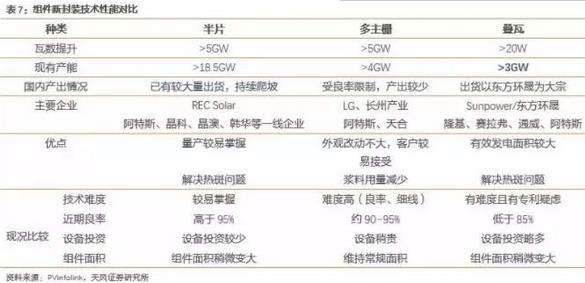

近年来,新型光伏组件封装技术不断涌现,其中双玻双面、半片、多主栅(MBB)、叠瓦等技术已经实现产业化,多主栅叠瓦、三角焊带拼片等技术还处于实验室水平。在已经实现产业化的技术中,叠瓦技术平均可增加组件功率20W以上,明显领先于其他新型封装技术。

√双面:正面、背面都可受光发电、发电增益最高达30%。电池背面效率略低于正面,背面透光导致正面效率略降。2018年双面组件需求快速增长,量产难度低,产线改造简单,成本几乎没有增加。

√半片:将标准电池片对切后串联起来,焊带功率损失减少,热斑几率降低,可提升输出功率5-10W。制造环节需要增加电池切片设备,且切半片后串焊机需求增加一倍。

√多主栅(MBB):采用更多更细的主栅进行焊带互联,技术发展过程为:3BB→4BB→5BB→反光焊带→MBB。该技术大幅降低银浆耗量,同时使得有效受光面积增大,可提升输出功率5-10W。串焊过程中焊接点多,对精度和牢度挑战较大,需搭配自动汇流焊接设备。

叠瓦技术存在一定专利风险。Sunpower和Solaria注册了叠瓦的技术专利,其中Sunpower与中环股份合资成立了东方环晟,获得专利授权。赛拉弗与Solaria在纠纷后形成合作,共同开发光伏制造技术。除此之外,国内一些其他企业也自主研发了叠瓦技术,包括隆基、阿特斯、通威等等。

2.2. 叠瓦组件成本下降可期

组件环节非硅成本有较大下降空间。根据CPIA的统计,2018年我国光伏系统成本下降至4.92元/W,组件成本约占系统成本的40%,下降到2元/W以下。单晶PERC组件的成本下降至1.45元/W左右,其中硅料成本/硅片非硅成本/电池片非硅成本/组件非硅成本分别占比14.5%/15.2%/23.4%/46.9%。随着硅成本的下降和其他环节的技术升级,组件封装环节的成本有较大下降空间。

在降本路径方面,硅料环节通过连续加料等长晶技术的升级提高长晶速率和纯度;硅片环节通过金刚线切片减少原材料用量,提高切片效率;电池片环节通过镀膜、掺杂等方式提高光电转化效率,组件环节在既有的电池片转化效率前提下,尽量提升组件的输出功率或者增加组件全生命周期内的单瓦发电量。

成本方面目前叠瓦组件还高于传统组件,但从长远来看,叠瓦更符合电池薄片化的趋势(现在180微米,后面可能160甚至100微米,节省硅材料)。预计叠瓦组件成本很快可以实现系统端收益率和传统组件打平,具备大规模推广基础。未来叠瓦组件将继续降本实现与传统组件的组件端成本打平,届时对比传统组件优势将更加明显(组件效率高、组件BOM成本低、系统BOS成本低)。