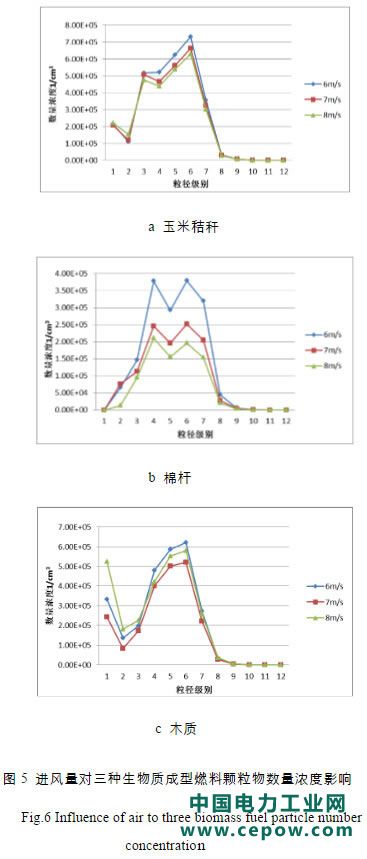

三种成型燃料在不同进气量下的颗粒物数量浓度分布如图6。

玉米秸秆成型燃料图5-a,进风量对颗粒物数量分布趋势无影响,峰值都是第3级和第6级,但颗粒物总体的数量浓度呈下降趋势,在风速为8m/s时,颗粒物总量最小。风速从6m/s增加到8m/s,第1、2级的核模态颗粒物数量浓度增加了11.8%,3~9级积聚模态颗粒物数量浓度减少13.2%,10~12级粗模态颗粒物数量浓度减少12.7%。

棉杆成型燃料图5-b,空气量对颗粒物数量分布趋势无影响,峰值在第4级和第6级,风速增加,颗粒物总数量浓度下降,在风速为8m/s时,颗粒物总量最小。风速6m/s时颗粒物最多和8m/s时颗粒物最少相比较,第1级和第2级的核模态颗粒物数量浓度减少了78.8%,3~9级积聚模态颗粒物数量浓度减少46.4%,10~12级粗模态颗粒物数量浓度减少47.6%。

木质燃料图5-c,在风速为7m/s时,颗粒物排放最小。风速6m/s时颗粒物最多和7m/s时颗粒物最少相比较,第1级和第2级的核模态颗粒物数量浓度降低了30.4%,3~9级积聚模态颗粒物数量浓度减少15.8%,10~12级粗模态颗粒物数量浓度减少14.8%。

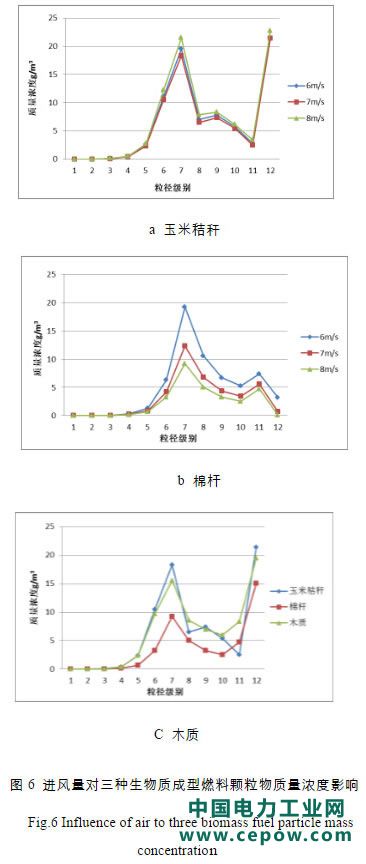

2.3.2三种成型燃料在不同进气量下颗粒物质量浓度分布

三种成型燃料在不同进气量下的颗粒物数量浓度分布如图7。

空气量对玉米秸秆燃料颗粒物排放的质量浓度分布影响图6-a,颗粒物质量峰值都在第7级和第13级。风速8m/s时颗粒物最多和7m/s时颗粒物最少相比较,第1、2级核模态颗粒物的质量量浓度升高29%,3~9级积聚模态的颗粒物质量浓度降低14.4%,10~12级粗模态颗粒物质量浓度降低9%。PM2.5的质量浓度降低14%。

空气量对棉杆燃料颗粒物排放的质量浓度分布影响图6-b,颗粒物质量峰值都在第7级。风速6m/s时颗粒物最多和8m/s时颗粒物最少相比较,第1级和第2级核模态颗粒物的质量浓度降低76.7%,3~9级积聚模态的颗粒物质量浓度降低50.6%,10~12级粗模态颗粒物质量浓度降低53%。PM2.5的质量浓度降低51.5%。

空气量对木质燃料颗粒物排放的质量浓度分布影响图6-c,颗粒物质量峰值都在第7级和第13级。风速6m/s时颗粒物最多和7m/s时颗粒物最少相比较,第1级和第2级核模态颗粒物的质量浓度升高36%,3~9级积聚模态的颗粒物质量浓度降低18%,10~12级粗模态颗粒物质量浓度降低14.3%。PM2.5的质量浓度降低18%。

2.4 讨论

在五种不同功率下三种生物成型燃料的颗粒物数量浓度分布主要集中在4~7级的积聚模态的颗粒物,占总数量的70%以上。三种燃料的颗粒物质量浓度分布除了积聚模态还有10~12级的粗模态颗粒物,两种形态的颗粒物的质量浓度占总质量浓度的90%以上。在10KW、12KW、14KW三种功率下,三种生物质成型燃料的各级颗粒物都随着功率的增大而降低,这是由于功率增大,导致炉膛温度升高(分别为770℃、820℃、900℃),从而排烟温度升高(分别为105℃、123℃、144℃),由于空气 充足,燃料所排放的颗粒物会随着排气过程继续燃烧,并且由于功率增加,炉膛温度和排烟温度增高,使得颗粒物的布朗运动增加,相互撞击频率增加,积聚模态的颗粒物减少,粗模态颗粒物增加[18.19],总体的数量下降。但是继续增大功率,颗粒物无论数量浓度还是质量浓度都急剧上升,这主要是因为进料量增多,虽然炉膛温度 升高,但是空气不足,燃料燃烧不完全,积聚模态颗粒物和粗模态颗粒物不能在排气中被多余的氧气氧化燃烧造成的。

在14KW时,三种燃料随着风机风速的增大、进气量的增加,颗粒物的数量浓度和质量浓度都成下降趋势。对于玉米秸秆而言,风速增加使得核模态颗粒物增加,积聚模态颗粒物和粗模态颗粒物减少。对于棉杆而言,风速增加使得三种模态颗粒物都减少。对于木质成型燃料而言,虽然总体趋势是颗粒物随进气量增大而减少,但并不是绝对的线性的关系。风速变大时,核模态颗粒物增多,积聚模态颗粒物减少,粗模态颗粒物增多。呈两头变多中间变少趋势。

风量增大使得颗粒物的数量浓度和质量浓度都减少,这是因为进气量增加,使得燃烧器内氧气变多,燃料可以充分燃烧;即使没有在燃烧器内燃烧尽的粗颗粒物,也可在排气过程中继续氧化燃烧成小的颗粒物。所以玉米秸秆和木质成型燃料随着风速增加,积聚模态颗粒物减少,核模态颗粒物增加。由于木质燃料挥发分和含碳量比另外两种高,当大风速时,加速挥发分和碳粒生成,碳粒高速运动,增加碰撞的几率,凝聚成一定的粗模颗粒物,所以木质燃料随着风速增大,粗模颗粒物也增多。

3.结论

(1)在标定功率16KW工况下,玉米秸秆颗粒物排放最大,其次是棉杆,木质最小。玉米秸秆的颗粒物数量主要分布在3-6级,棉杆和木质的颗粒物数量主要分布在4-7级。三种燃料的颗粒物质量主要是双峰分布,都在第7级和第12级。

(2)在不同功率下,三种成型燃料的颗粒物排放数量浓度和质量浓度都随着功率的增高先减小后增大,在14KW功率下颗粒物排放最少。三种成型燃料颗粒数量峰值物峰值主要集中在4~7级,占总颗粒物数量的70%以上;颗粒物质量峰值在7级和12级,占颗粒物总质量50%以上。PM2.5在颗粒物中所占的比例也随着功率的增加出现10%-20%的减少。

(3)进气量对颗粒物分布趋势基本无影响,只改变排放总量。风速增大,进气量增多,棉杆的变化幅度大于玉米秸秆和木质。玉米秸秆和棉杆的颗粒物总量都随着进气量增大而减少,在8m/s时颗粒物排放最少。木质的在7m/s时颗粒物排放最少。玉米秸秆和木质的核模态颗粒物随着进气量增大而增多,积聚模态和粗模态相反。

[参考文献]

[1]农业部新闻办公室.全国农作物秸秆资源调查与评价报告[J].农业工程技术:农产品加工,2011,(2):1-5.

[2]朱建春,李荣华,杨香云,等.近30年来中国农作物秸 秆资源量的时空分布[J].西北农林科技大学学报(自然科学版)2012,40(4):139-145.

[3]HI3095一82,大气环境标准[S].

[4]霍雨佳.PM2.5对人体健康的危害[J].生命与灾害, 2011,12:15.

[5]刘岩磊,孙岚,张英鸽.粒径小于2.5微米可吸入颗粒物的危害[J]. 国外医学(药学分册)2011,38(6):428-431

[6]胡敏,唐倩,彭剑飞,王锷一,王淑兰,柴发合.我国大 气颗粒物来源及特征分析[J].环境与可持续发展2011,36(5):15-19.

[7]吕建焱,李定凯,吕子安.燃烧过程颗粒物的形成及我国燃烧源分析[J]. 环境污染治理技术与设备2006,7(5):43-47

[8]罗娟,侯书林,赵立欣,等.生物质颗粒燃料燃烧设备 的研究进展[J].可再生能源,2009,27(6):90-95.

[9]田宜水,孟海波.农作物秸秆开发利用技术[M].北京:化学工业出版社,2007.

[10]He feng Zhang,Xing nanye,Tiantao Cheng,Jianmin Chen.Alaboratory study of agriculturalcrop residue combustion in China:Emission Factors and Emissioninventory.[J]Atmospheric Environment,2008(42):8432-8441

[11]张鹤丰.中国农作物秸秆燃烧排放气态、颗粒态污染物排放特征的实验室模拟[D].复旦大学,2009.

[12]Da wei Hu,Xing nanye, He feng Zhang,etc. Nano-sizeDistribution of Aerosol from Agricultural Residues Burning and Matched to Optical Properties:ALaboratory Study Environment[J]ScienceandTechnolog,Submitted.

[13]GuofengShen,Shu Tao. Reductions in Emissions ofCarbonaceous Particulate Matter andPolycyclic Aromatic Hydrocarbons from Combustion of BiomassPellets inComparison with Raw[J]Fuel Burning.Environ. Sci. Technol. 2012, 46, 6409−6416.

[14]吴创之,周肇秋,阴秀丽,等.我国生物质能源发展现 状与思考[J]农业机械学报,2009,40(1):91-99

[15]姚宗路,赵立欣,Ronnbckm,孟海波,罗娟,田宜水.生物质颗 粒燃料特性及其对燃烧的影响分析[J].农业机械学 报.2010.41(10):97-102.

[16]田宜水.生物质固体成型燃料产业发展现状与展望[J].农业工程技术·新能源产业,2009(3):20-26.

[17]徐飞,赵立欣,孟海波,侯书林,田宜水.生物质颗粒燃料热风点火性能的试验研究[J].农业工程学报,2011,27(7):288—194.

[18]张劲,王凤滨,高俊华.电子低压冲击仪的颗粒物测试[J].汽车工程师,2009(2):41-45.

[19]Kayes D,Hochgreb S. Mechanisms of Particulate MatterFormation in Spark-Ignition Engines. 1. Effect of Engine Operating Conditions[J]. Environmental Science and Technology. 1999,33(22): 3957-3967.

[20]C.J.J.M.de Best,H.P.van Kemenade,T,etc. ParticulateEmission Reduction in Small-Scale BiomassCombustionPlants by a Condensing Heat Exchanger[J]Energy & Fuels 2008,22,587–59.