;结合中药材种植、植被保护、生态治理工程,合理配建光伏电站。

3、创新分布式光伏应用模式

结合电力体制改革开展分布式光伏发电市场化交易,鼓励光伏发电项目靠近电力负荷建设,接入中低压配电网实现电力就近消纳。各类配电网企业应为分布式光伏发电接入电网运行提供服务,优先消纳分布式光伏发电量,建设分布式发电并网运行技术支撑系统并组织分布式电力交易。推行分布式光伏发电项目向电力用户市场化售电模式,向电网企业缴纳的输配电价按照促进分布式光伏就近消纳的原则合理确定。

(二)优化光伏电站布局并创新建设方式

1、合理布局光伏电站

综合考虑太阳能资源、电网接入、消纳市场和土地利用条件及成本等,以全国光伏产业发展目标为导向,安排各省(区、市)光伏发电年度建设规模,合理布局集中式光伏电站。规范光伏项目分配和市场开发秩序,全面通过竞争机制实现项目优化配置,加速推动光伏技术进步。在弃光限电严重地区,严格控制集中式光伏电站建设规模,加快解决已出现的弃光限电问题,采取本地消纳和扩大外送相结合的方式,提高已建成集中式光伏电站的利用率,降低弃光限电比例。

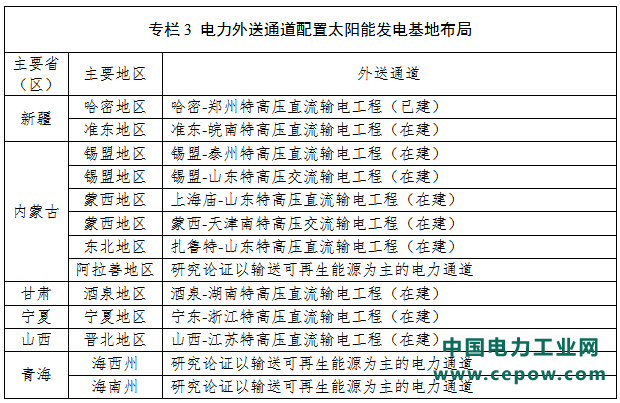

2、结合电力外送通道建设太阳能发电基地

按照“多能互补、协调发展、扩大消纳、提高效益”的布局思路,在“三北”地区利用现有和规划建设的特高压电力外送通道,按照优先存量、优化增量的原则,有序建设太阳能发电基地,提高电力外送通道中可再生能源比重,有效扩大“三北”地区太阳能发电消纳范围。在青海、内蒙古等太阳能资源好、土地资源丰富地区,研究论证并分阶段建设太阳能发电与其他可再生能源互补的发电基地。在金沙江、雅砻江、澜沧江等西南水能资源富集的地区,依托水电基地和电力外送通道研究并分阶段建设大型风光水互补发电基地。

3、实施光伏“领跑者”计划

3、实施光伏“领跑者”计划

设立达到先进技术水平的“领跑者”光伏产品和系统效率标准,建设采用“领跑者”光伏产品的领跑技术基地,为先进技术及产品提供市场支持,引领光伏技术进步和产业升级。结合采煤沉陷区、荒漠化土地治理,在具备送出条件和消纳市场的地区,统一规划有序建设光伏发电领跑技术基地,采取竞争方式优选投资开发企业,按照“领跑者”技术标准统一组织建设。组织建设达到最先进技术水平的前沿技术依托基地,加速新技术产业化发展。建立和完善“领跑者”产品的检测、认证、验收和保障体系,确保“领跑者”基地使用的光伏产品达到先进指标。

(三)开展多种方式光伏扶贫

1、创新光伏扶贫模式

以主要解决无劳动能力的建档立卡贫困户为目标,因地制宜、分期分批推动多种形式的光伏扶贫工程建设,覆盖已建档立卡280万无劳动能力贫困户,平均每户每年增加3000元的现金收入。确保光伏扶贫关键设备达到先进技术指标且质量可靠,鼓励成立专业化平台公司对光伏扶贫工程实行统一运营和监测,保障光伏扶贫工程长期质量可靠、性能稳定和效益持久。

2、大力推进分布式光伏扶贫

在中东部土地资源匮乏地区,优先采用村级电站(含户用系统)的光伏扶贫模式,单个户用系统5千瓦左右,单个村级电站一般不超过300千瓦。村级扶贫电站优先纳入光伏发电建设规模,优先享受国家可再生能源电价附加补贴。做好农村电网改造升级与分布式光伏扶贫工程的衔接,确保光伏扶贫项目所发电量就近接入、全部消纳。建立村级扶贫电站的建设和后期运营监督管理体系,相关信息纳入国家光伏扶贫信息管理系统监测,鼓励各地区建设统一的运行监控和管理平台,确保电站长期可靠运行和贫困户获得稳定收益。

3、鼓励建设光伏农业工程

鼓励各地区结合现代农业、特色农业产业发展光伏扶贫。鼓励地方政府按PPP模式,由政府投融资主体与商业化投资企业合资建设光伏农业项目,项目资产归政府投融资主体和商业化投资企业共有,收益按股比分成,政府投融资主体要将所占股份折股量化给符合条件的贫困村、贫困户,代表扶贫对象参与项目投资经营,按月(或季度)向贫困村、贫困户分配资产收益。光伏农业工程要优先使用建档立卡贫困户劳动力,并在发展地方特色农业中起到引领作用。

(四)推进太阳能热发电产业化

1、组织太阳能热发电示范项目建设

按照“统筹规划、分步实施、技术引领、产业协同”的发展思路,逐步推进太阳能热发电产业进程。在“十三五”前半期,积极推动150万千瓦左右的太阳能热发电示范项目建设,总结积累建设运行经验,完善管理办法和政策环境,验证国产化设备及材料的可靠性;培育和增强系统集成能力,掌握关键核心技术,形成设备制造产业链,促进产业规模化发展和产品质量提高,带动生产成本降低,初步具备国际市场竞争力。

2、发挥太阳能热发电调峰作用

逐步推进太阳能热发电产业化商业化进程,发挥其蓄热储能、出力可控可调等优势,实现网源友好发展,提高电网接纳可再生能源的能力。在青海、新疆、甘肃等可再生能源富集地区,提前做好太阳能热发电布局,探索以太阳能热发电承担系统调峰方式,研究建立太阳能热发电与光伏发电、风电、抽水蓄能等互补利用、发电可控可调的大型混合式可再生能源发电基地,向电网提供清洁、安全、稳定的电能,促进可再生能源高比例应用。

3、建立完善太阳能热发电产业服务体系

借鉴国外太阳能热发电工程建设经验,结合我国太阳能热发电示范项目的实施,制定太阳能热发电相关设计、设备、施工、运行标准,建立和完善相关工程设计、检测认证及质量管理等产业服务支撑体系。加快建设太阳能热发电产业政策管理体系,研究制定太阳能热发电项目管理办法,保障太阳能热发电产业健康有序发展。

(五)因地制宜推广太阳能供热

1、进一步推动太阳能热水应用

以市场需求为动力,以小城镇建设、棚户区改造等项目为依托,进一步推动太阳能热水的规模化应用。在太阳能资源适宜地区加大太阳能热水系统推广力度。支持农村和小城镇居民安装使用太阳能热水器,在农村推行太阳能公共浴室工程,扩大太阳能热水器在农村的应用规模。在大中城市的公共建筑、经济适用房、廉租房项目加大力度强制推广太阳能热水系统。在城市新建、改建、扩建的住宅建筑上推动太阳能热水系统与建筑的统筹规划、设计和应用。

2、因地制宜推广太阳能供暖制冷技术

在东北、华北等集中供暖地区,积极推进太阳能与常规能源融合,采取集中式与分布式结合的方式进行建筑供暖;在集中供暖未覆盖地区,结合当地可再生能源资源,大力推动太阳能、地热能、生物质锅炉等小型可再生能源供热;在需要冷热双供的华东、华中地区以及传统集中供暖未覆盖的长三角、珠三角等地区,重点采用太阳能、地热能供暖制冷技术。鼓励在条件适宜的中小城镇、民用及公共建筑上推广太阳能区域性供暖系统,建设太阳能热水、采暖和制冷的三联供系统。到2020年,在适宜区域建设大型区域供热站数量达到200座以上,集热面积总量达到400万平方米以上。结合新农村建设,在全国推广农村建筑太阳能热水、采暖示范项目300万户以上。

3、推进工农业领域太阳能供热

结合工业领域节能减排,在新建工业区(经济开发区)建设和传统工业区改造中,积极推进太阳能供热与常规能源融合,推动工业用能结构的清洁化。在印染、陶瓷、食品加工、农业大棚、养殖场等用热需求大且与太阳能热利用系统供热匹配的行业,充分利用太阳能供热作为常规能源系统的基础热源,提供工业生产用热,推动工业供热的梯级循环利用。结合新能源示范城市和新能源利用产业园区、绿色能源示范县(区)等,建设一批工农业生产太阳能供热,总集热面积达到2000万平方米。

(六)开展新能源微电网应用示范

1、建设联网型微电网示范工程

在分布式可再生能源渗透率较高或具备多能互补条件的地区建设联网型新能源微电网示范工程。通过储能技术、天然气分布式发电、智能控制和信息化技术的综合应用,探索电力生产和消费的新型商业运营模式和新业态,推动更加具有活力的电力市场化创新发展,形成完善的新能源微电网技术体系和管理体制,逐步提高可再生能源渗透率,探索建设100%可再生能源多能互补微能源网。

2、开展离网型微电网示范

提升能源电子技术配合微电网能源管理及储能技术,高度融合发输供用电环节,在电网未覆盖或供电能力不足的偏远地区、海岛、边防哨所等,充分利用丰富的可再生资源,实现多种能源综合互补利用,建设智能离网型新能源微电网示范工程,替代柴油发电机组和降低供电成本