“以前嫌水多,现在嫌水少。”深秋的衡水湖水天一色,成群的候鸟在水草间嬉戏觅食。从治水患开垦农田到退耕还湿、退居还湿,衡水湖的保护理念正在发生翻天覆地的变化。

人为鸟让“巢”,搬迁湖中村,治理“傍水村”,衡水湖水质由过去局部劣Ⅴ类达到总体Ⅲ类,吸引了越来越多的鸟儿、鱼儿在这里“安家”。据统计,衡水湖鸟类数量由原来的286种陆续增至目前的329种,鸟类种群日益增多。

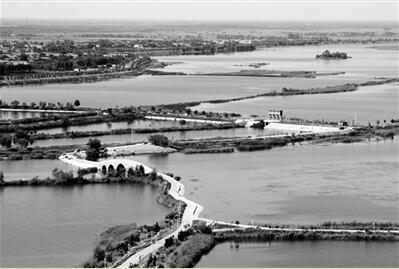

通过推进退耕还湿、引水补水调水、湖区生态修复等多项工程建设,衡水湖水质由过去的局部劣Ⅴ类达到总体Ⅲ类,吸引了越来越多的鸟儿、鱼儿在这里“安家”。 资料图片

然而,随着保护工作的开展,水草丰腴的衡水湖又有了新难题。大量繁殖的蒲草和水生植物沉积腐烂,造成水体富营养化,衡水湖内源污染成了保护的“心头之患”。

虽然衡水湖生态修复和保护工作仍面临诸多考验,但围绕保护,河北省衡水市主动调整发展方向,优化产业结构和布局,取得了有效进展。

从污染治理转向生态修复,衡水湖保护进入了“2.0时代”。以绿色发展反哺保护,未来5年中,衡水市将大力实施退耕还湿、退居还湿等工程,力争将衡水湖湿地面积恢复到100平方公里。

50年前,人们嫌水多,将湿地改造成耕地;50年后,通过退耕还湿,衡水湖又回归了湿地本色

轮 回

衡水湖是华北地区单体面积最大的内陆淡水湖泊,也是我国的重要湿地。在衡水湖国家级自然保护区高级工程师李宏凯的办公室内,一幅悬挂了多年的衡水湖区划图吸引了记者的目光。

“由于地势低、洪涝灾害频繁,以前老百姓都叫它‘千顷洼’。”李宏凯说,为了治理水患,1965年,政府在这里修建了滏阳新河和滏东排河,用于排涝。这两条人工河从衡水湖北部穿过,将面积为120平方公里的衡水湖切去了42.5平方公里,余下的部分由40多平方公里的东湖和32.5平方公里的西湖组成。东湖比西湖略低,常年蓄水,西湖由于连年干旱,湿地面积呈萎缩趋势。

事实上,在衡水湖区划不断变换中,衡水湖的保护理念也经历着翻天覆地的变化。

“夏天一片水汪汪,冬天一片白茫茫。”李宏凯说,上世纪50年代,人们为了填饱肚子,都嫌这里水多,从1958年开始,冀衡农场开始在这里垦荒造田。期间,人们又在洼地围堰蓄水,农场弃耕;后来,蓄水不成功反而造成盐碱问题加重,又弃水还耕。多次反复,直到1985年,“千顷洼”才正式长期蓄水,衡水湖作为一个湖名才算正式固定下来。衡水湖正式开始蓄水后,由于周边居民及养殖场、橡胶加工、电镀、煤场等工矿企业众多,水质不断恶化,最差时曾局部达到Ⅴ类甚至是劣Ⅴ类水。与此同时,由于衡水湖水源无法保障,缺水成了常态。

2000年7月,衡水湖湿地和鸟类省级自然保护区正式建立,并于2003年晋升为国家级自然保护区。这时候,人们开始意识到,衡水湖要保持生态功能,一方面要治理水质,一方面要调水补充湖区。

“水少,湿地面积就会萎缩,湿地功能就会遭到破坏。尤其是保护区建立后,水少问题就日益凸显了。”李宏凯说,衡水市自1994年首次从黄河调水后,几乎每年都要花费2000多万元进行人工调水,以维持衡水湖生态用水。

有水才有湖。今天衡水湖的调水线路由最初的1条增加到了3条:一是东线引黄河水,渠首在山东省东阿县黄河左岸的位山闸,至衡水湖全长214公里;二是南线引岳城水库水,岳城水库位于邯郸和安阳交界处,距衡水湖273公里;三是西线从岗南、黄壁庄水库调水,其中黄壁庄水库距衡水湖162公里。自2006年至今,衡水湖水一直由东线补给。

千里调水只解决了基本的生态用水。为了保持衡水湖湿地面积,衡水市开始着手推进退耕还湿工程。2014年,冀衡农场下属洪杰农场的3000亩耕地放弃耕种,改为种植芦苇、蒲草以及水葱等水生植物,为鸟类提供栖息地并净化水质。

这只是个探索性的开始。为保住衡水湖这一湖清水,衡水市还将在“十三五”期间,以打造“京津冀最美湿地”为目标,推进衡水湖退耕还湿、引水补水调水、湖区生态修复等多项工程建设,构建功能良好的湿地生态系统。

50年前,人们嫌水多,人为改造自然,将湿地改造成耕地;50年后,衡水市千方百计调水,通过退耕还湿,让衡水湖又回归了湿地本色。

有人说,这是衡水湖的轮回,也是人与自然关系的一场生态再认知。

自2012年开始,随着外围污染的基本消除,衡水湖治理工作转向湖体内源污染治理,同时开始湿地生态修复

防 治

自衡水湖自然保护区设立之日起,衡水湖外围污染治理的力度就逐年加大。

记者了解到,衡水湖湿地保护大体上分为两个阶段:第一阶段是从保护区设立到2012年,保护工作主要集中在衡水湖外围污染源清理上;第二阶段是从2012年到现在,衡水湖湿地保护转向湖体治理以及生态修复方面。

“衡水湖外源污染治理,主要集中在湖区周边村庄、企业的治理上,也包括湖中村搬迁以及网箱养鱼的取缔等方面。”衡水市环保局副局长肖燕芳说,保护区开始建立时,好多工作还不知道从何入手,总之是不能让湿地的水质变坏,不能让湿地的生态功能退化,“因此,我们在湖区外围的污染治理上,提出要不惜一切代价将污染源清除干净,这场治理攻坚直到2012年才告一段落。”

10多年间,衡水市陆续搬迁了湖区周边413家企业和作坊,拆除了60多万平方米有碍观瞻的建筑物,特别是2012年成功拆除了最后一处污染点——原冀衡农场2.1万平方米的老旧住宅区,这个居住区多年滥排污水问题才得以根治。

在拆除污染源的同时,衡水市还封堵了所有的入湖排污口。2008年,还集中开展了取缔网箱养鱼行动,一次性清理取缔了1.38万亩网箱养鱼。

减少人类活动对衡水湖的影响,打造生态隔离带,衡水市通过逐年增加环湖植树造林面积,为衡水湖织出了一条“绿围脖”,目前环湖造林面积已达到10万多亩。“可以说,大规模的外源污染治理工作已基本结束,现在我们正对衡水湖周边的‘傍水’村庄开展治理。”肖燕芳说,近年来通过监测发现,衡水湖每到6、7月,水质相对会变差,而且是湖区内水质比周边水质差。造成这一水质变化的一个重要原因就是衡水湖的内源污染。

据介绍,每年5、6月是衡水湖全年中水位较低的月份,同时又是湖区内菹草、轮叶狐尾藻和灯笼草等多种沉水植物大量繁殖的季节。6月下旬,这些水草陆续死亡、沉积、腐烂,造成水体富营养化,影响水质。

监测能力的提升,为衡水湖科学保护提供了重要的数据支撑。自2012年开始,随着外围污染的基本消除,衡水湖治理工作转向湖体内源污染治理,同时开始探索湿地生态修复和建设工作。

“内源污染治理还是以生态治理和修复为主。比如东湖,蒲草、芦苇等挺水植物的生长面积约占45%,这些水生植物得不到及时清理沉积于湖底,在东湖湖底形成了厚度为0.5米~1.5米、面积约15平方公里的腐殖质层。这个腐殖质层一旦发生曝气,对水质的破坏非常严重。”肖燕芳说,衡水湖自然保护区于2012年酝

酿启动了衡水湖清淤疏浚工程。2013年、2014年连续投入资金2000万元,清除底泥50多万立方米,同时对蒲草进行收割。

“衡水湖是一个完整的生态系统,所以我们也尽可能用生态的办法去修复和治理。”李宏凯说,挖上来的底泥会堆砌小岛,一方面可以为水禽提供和营造栖息地,另一方面底泥干燥后可以植树、植草。在水草治理上,通过增加食草性和滤食性鱼类、贝类的投放,不但可以控制湖区水草、藻类生长,还可以转移水体营养,效果也不错。

“近年来,通过监测数据比对,我们还发现一个规律,每年引水季节,衡水湖东湖大湖心水质要明显好于入湖口的水质。”肖燕芳说,技术人员通过分析认为,引水线路长、水质没保障是造成衡水湖水质不稳定的一个重要因素。为此,他们决定在入湖口采取修建多级人工湿地的办法来净化入湖水质。

据了解,今明两年,衡水还将利用宽浅河道建设人工湿地,规划湿地面积为0.2平方公里,以拦截入湖面源污染,增强湖水动力条件,净化入湖水质。

经过保护与修复,衡水湖水质总体向好,水质由过去局部劣Ⅴ类达到总体Ⅲ类;环湖造林使大气中负氧离子含量达到了每立方厘米4600个,生态环境不断改善。

保 护

通过实施水禽栖息地保护与恢复示范工程,生物多样性得到有效保护。鸟飞鱼跃,衡水湖成了名副其实的鸟类天堂

“今年8月底,‘湿地国际’中国办事处主任陈克林先生在衡水湖考察时,偶遇了极危物种青头潜鸭,第一天看到了4只,第二天看到了七八只。”衡水市政协主席王金刚说,青头潜鸭对