政府行为的作用,“自上而下”的政府推动,不可避免地面临中央政策与地方政府的发展动机及企业行为的不相容,面临区域利益与国家整体利益的冲突与博弈,为此,需要加大激励力度,增强地方政府和企业转变增长方式的内在动力。

5.2 市场驱动机制

被发达国家广泛采用的环境经济政策,主要运用市场的办法将资源消耗和环境损失的成本“内部化”,从而来影响和调节微观主体行为,一定程度上实现经济发展与环境保护的协调发展。与政府推动的外部力量相比,这种市场驱动的机制具有内生性,被普遍认为是解决环境问题最有效、最能形成长效机制的办法。相关理论研究都不可避免地围绕“外部性”展开,庇古的福利经济学理论和科斯的交易成本理论提供了重要的理论基础,形成了所谓的“庇古税”和“科斯产权”两种不同的解决路径。目前,我国环境经济政策体系的基本框架初步形成,包括环境投资、环境税、排污权交易、环境信贷、环境责任险、生态补偿等,但由于市场机制发育不成熟,环境经济政策体系尚未真正建立。如何借鉴发达国家经验,建立和完善符合中国国情的市场驱动机制,是生态文明理论研究和制度建设的一个重要议题。

5.3 个人自觉机制

生态文明建设需要每一个人的参与,个人的自觉行动是生态文明社会最终形成的根本动力。只有将人与自然平等相处、和谐共生的生态文明价值理念内化为个体的内在需求和自觉行为,生态文明建设才有持久的动力源泉,个人自觉行动的机制是全社会推进生态文明建设的微观基础。建立个人自觉机制,关键是人性的全面发展、人的价值体系重构和人格的重塑,实现从“理性经济人”向“生态理性人”、“生态人”的转变。所谓“生态人”,不仅要遵循经济理性,而且更遵循生态理性,按生态理性行事,以和谐主义为道德观,必备生态学知识,追求“诗意的栖居”的生活境界。在现实社会条件下培育和塑造“生态人”,必须结合我国国情,多渠道、多层次地开展生态文明宣传教育。

6 生态文明建设的评价体系: 理论研究和实践探索

科学的评价体系是确保生态文明建设顺利推进的有效工具。总的来看,我国生态文明建设评价体系,主要在两个层面展开,一是学术上的理论研究,一是实践探索。6.1 理论研究

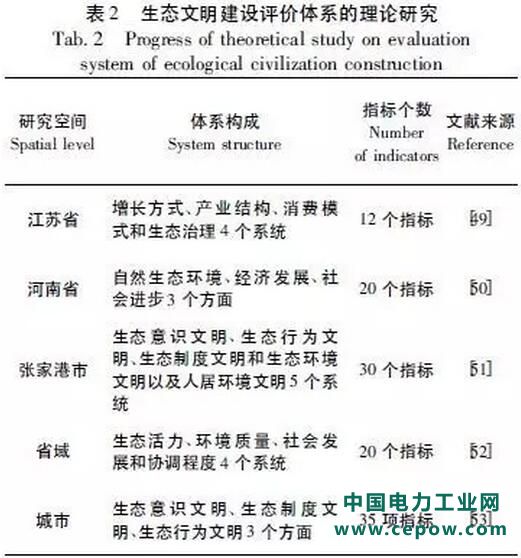

学术层面的研究主要有单一指标评价法和多指标评价法。杨开忠等率先用“生态效率”来衡量生态文明水平的高低,这种单一指标评价方法看似简明扼要,但实际计算涉及的问题要复杂得多。大多数研究采用的是多指标综合评价体系,这些研究以特定空间为对象,借鉴可持续发展能力评估的方法,按照“目标—系统—变量(指标) ”的思路,根据各自对生态文明概念的理解,构建不同的生态文明建设体系,并提出了大量相似或相异的指标,如高珊,蒋小平、高吉喜、严耕、王贯中等(见表2)

6.2 实践探索

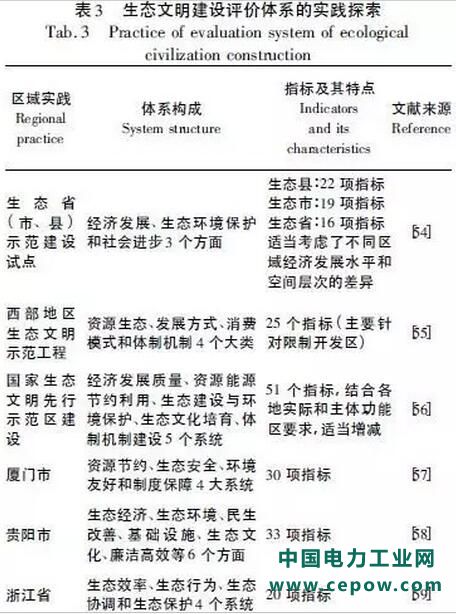

另一方面,国家开展的一系列区域生态示范创建活动也极大地促进了这一领域的发展,带动评价体系由学术研究走向实践应用。始于上世纪90年代的生态示范区建设试点创建,分别针对省、市和县三个空间层次,提出了生态示范区评价体系及各项指标,随着生态文明理念的提出和普及,国家调整和完善了原评价体系,对依托生态省(市、县) 建设推进区域生态文明建设,发挥了重要的导向作用。在此基础上,我国相继开展的“生态文明示范区”、“生态文明试点城市”、“西部地区生态文明示范工程”以及“全国生态文明先行示范区建设”等创建工作,为拓展和创新生态文明建设评价体系作出了积极探索(见表3)。

在地方层面,厦门市、贵阳市和浙江省等省市,借鉴理论研究成果,结合各自区情,在国内较早提出了区域或城市生态文明建设的评价体系和指标,并用于指导实践。“十二五”以来,随着生态文明建设规划在各级区域和各类城市的蓬勃开展,生态文明建设的评价方法、体系构建及指标选择等的研究更趋活跃。6.3 简要评价

上述可见,我国生态文明建设评价体系已具雏形,为大力推进生态文明建设提供了量化的指导和标准。但是,现有评价体系存在不足: 一是,评价体系没有统一标准,指标散乱,数目繁多,据统计分析,目前